대한민국 경제사를 얘기할 때 빠지지 않는 두 인물이 있다.

바로 현대그룹의 창업주 정주영과 삼성그룹을 일군 이병철.

같은 시대, 같은 무대에서 사업을 펼쳤던 이들은 자연스럽게 라이벌로 비춰졌고, 실제로도 자주 비교되곤 했다.

그런데 두 사람의 출발선은 완전히 달랐다.

이병철은 경상남도 지역 유지 집안 출신으로, 와세다대학에 유학까지 다녀온 전형적인 금수저였다.

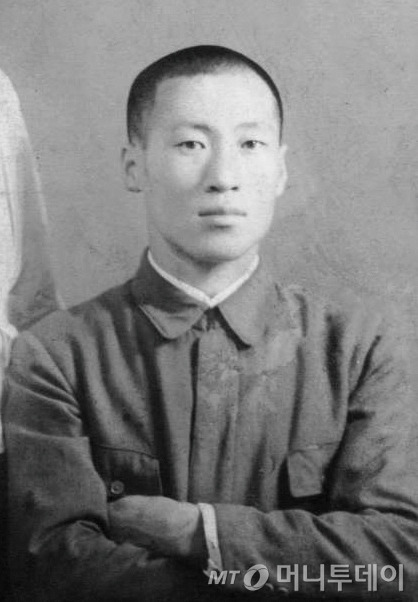

반면 정주영은 강원도 통천에서 태어난 가난한 농부의 아들. 집안의 반대에도 불구하고 소 팔아 서울로 올라와 막노동부터 시작한 진짜 흙수저였다.

한 사람은 안정된 자본과 배경으로 삼성상회를 차렸고, 한 사람은 손에 물 묻히는 일을 마다않고 직접 트럭을 몰며 현대건설의 토대를 닦았다.

정주영에게 평생 지워지지 않는 한 가지가 있었다. 학력이다.

지금으로 치면 초등학교 졸업 수준이 전부였고, 사업 수완이나 추진력은 타고났지만 ‘배운 사람’들 앞에 서면 늘 작아졌다고 한다.

특히 이병철 회장처럼 유학파, 양반가 도련님 출신 인물들과 마주할 때는 그 열등감이 더욱 선명해졌다고.

그런 그가 인생의 자부심으로 삼은 것이 있었다. 여섯 번째 아들 정몽준이 서울대 경제학과에 합격한 순간이었다.

이때 정 회장은 마치 이성계가 집안 최초 과거 급제자를 맞이한 것처럼, 동네방네 자랑하고 다녔다.

무학으로 살아온 평생의 한을 아들이 풀어준 것이다.

반대로 이병철은 늘 느긋하고 여유 있는 태도로 정주영을 지켜보았다.

외부적으로는 무학의 사업가를 경쟁자로 보지 않았을 것 같지만, 딱 한 가지는 마음속에 콕 박혀 있었다. 바로 ‘서울대학교’.

이병철의 자녀들 중에는 서울대에 진학한 인물이 없었다. 장남 이맹희와 차남 이창희 모두 유학파였고, 이건희 역시 연세대를 중퇴하고 와세다대를 졸업했다.

그러다 보니 그는 늘 “왜 우리 집안엔 서울대 간 사람이 없냐”고 한탄했다고 전해진다.

실제로 삼성가 자녀들이 유독 와세다대를 많이 간 것도 이병철 회장의 의중이 반영된 결과였다.

‘서울대가 아니면 차라리 일본으로 가라’는 심산이었던 셈이다.

이병철이 직접 보진 못했지만, 그가 꿈꾸던 ‘서울대’는 결국 손자 세대에서 이뤄졌다.

이건희 회장은 아들 이재용을 서울대 동양사학과에 입학시키며 부친의 평생 숙원을 대신 풀어주었다.

이후 이재용은 도쿄 게이오기주쿠대를 거쳐 미국 하버드대에서 MBA를 마치며 명실상부한 글로벌 엘리트 코스를 밟는다.

정주영이 아들의 학력으로 자신의 한을 풀었다면, 이병철은 손자의 학력으로 자신이 느꼈던 마지막 열등감을 닫은 셈이다.

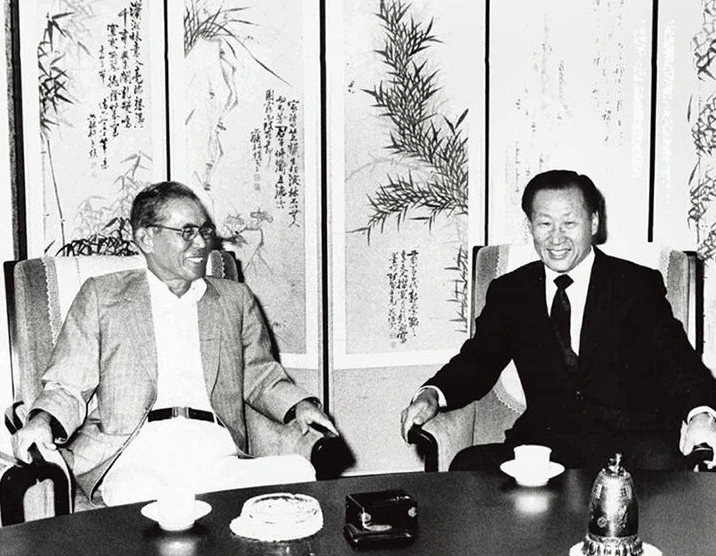

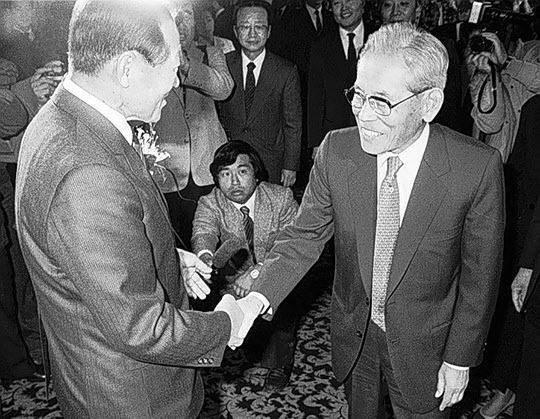

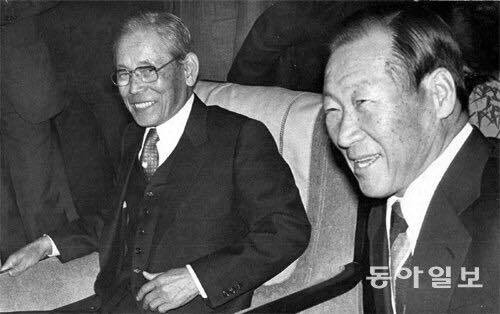

정주영과 이병철은 서로를 견제하면서도 인정했다.

공식 석상에서는 자주 마주쳤고, 막후에서도 경쟁 이상의 존재로 서로를 의식했다.

한쪽은 부러워했고, 한쪽은 견제했지만, 결국은 서로가 있었기에 지금의 삼성과 현대가 있었다고 해도 과언은 아니다.

모든 사진 출처: 이미지 내 표기